주담대 금리 상단이 8%에 육박하고, 금리 부담으로 인해 주택 매매가 줄어들어 집값이 하락하고 있습니다. 그리고 결국 이렇게 거래절벽으로 인해 집값이 하락하는 이유가 사람들의 심리에 있다는 전문가의 말이 신뢰받고 있습니다.

그런 사람들의 심리, 즉 집값에 대한 부담 정도를 숫자로 쉽게 알 수 있다면 부동산 시장을 더 이해하기 좋지 않을까요. 바로 주택구입부담지수 HAI를 통해 사람들의 집값에 대한 심리를 알 수 있는데, 이를 쉽고 빠르게 확인하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

주택구입부담지수 HAI란?

주택구입부담지수 HAI란 쉽게 말해 집을 샀을 때 개인이 대출을 갚는 게 얼마나 부담이 될 것인가에 대해 숫자로 나타낸 것입니다. HAI를 계산하기 위해 활용하는 수치는 원리금 대출상환액, 중간가구소득이며, 산출식은 대출상환액을 중간가구 소득의 25%로 나눈 값에 100을 곱하여 산출합니다.

쉽게 말해, 소득의 25% 대비 대출 상환에 얼마나 쓰고 있는지를 말합니다. 여기서 소득의 25%로 계산하는 이유는 정부에서 볼 때 대출 원리금 상환에 쓰는 돈이 소득의 25%가 될 때 경제생활 영위하는 데 무리 없다고 판단하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 만약 내가 원리금 상환에 내 소득의 25% 정도를 쓰고 있다면 평균적으로 적정한 수준이라고 판단할 수 있습니다.

예를 들어 월 소득이 400만원인 사람이 대출 상환에 100만원을 쓰고 있다면 주택구입부담지수 HAI는 100이 됩니다. 거꾸로 말해 HAI가 100일 경우 소득의 25%를 대출을 갚는 데 쓰고 있는 것이며, HAI가 200일 경우 소득의 50%를 대출을 갚는 데 쓰고 있다는 것을 의미합니다.

또한 주택구입부담지수 HAI가 높을수록 사람들이 집을 사는 데 부담을 느끼고 있다는 것이고, 낮을수록 집을 사는데 여유롭다는 뜻입니다.

주택구입부담지수 HAI 쉽고 빠르게 확인하는 법

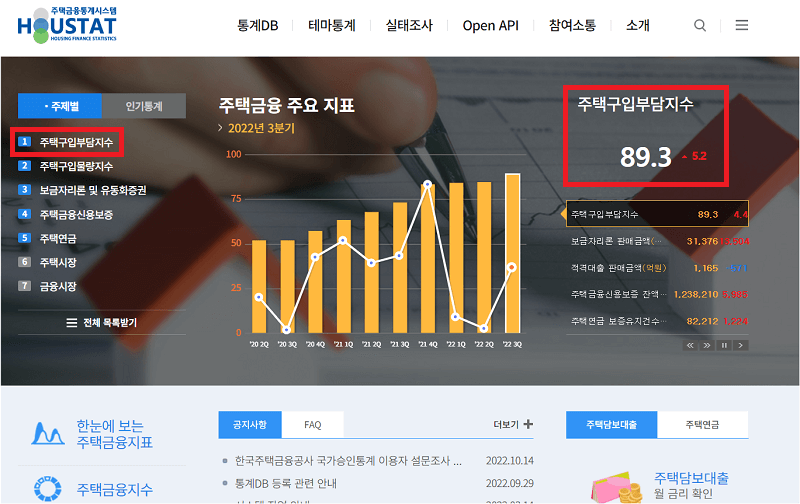

주택구입부담지수 HAI는 분기마다 한국주택금융공사에서 발표하는 지표 중 하나입니다. 그렇기 때문에 HF 한국주택금융공사의 '주택금융통계 시스템 HOUSTAT'을 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.

위의 이미지에서 좌측 빨간 네모 칸의 주택구입부담지수를 클릭하면 지역별 주택구입부담지수를 분기별로 표 및 차트로 볼 수 있으며, 오른쪽 빨간 네모 칸은 한국주택금융공사에서 제공하는 직전 분기 주택구입부담지수를 대표로 보여주고 있습니다.

또한 아래와 같이 차트에서 지역을 선택하면 해당 지역의 지정 기간 주택구입부담지수를 볼 수 있으며, 2022년 3분기 서울의 주택구입부담지수가 214.6인 것을 확인할 수 있습니다. 이를 통해서 서울 시민들이 평균적으로 소득의 반 이상을 대출금을 상환하는 데 쓰고 있다는 것을 알 수 있습니다.

앞으로의 주택구입부담지수 HAI 전망

결국 앞으로 주택구입부담지수 HAI가 어떻게 될 것인가는 소득은 크게 변하지 않는다고 보면, 금리와 집값 변화에 영향을 받을 것입니다. 현재 많은 전문가가 올해는 인플레이션이 완화되어 금리 인상을 멈출 수는 있어도 금리 인하까지 가기는 쉽지 않다고 보고 있습니다.

즉, 2023년에는 고금리 기조가 유지되며, 고금리로 인해 거래절벽이 유지돼 집값은 내려갈 수 있으나 집값이 빠른 속도로 떨어지는 것을 막기 위해 정부가 고강도 정책을 펼치고 있는 만큼, 집값도 사람들이 매수를 서두르는 가격까지 내려가는 것은 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

그렇다고 보면 당분간은 주택구입부담지수 HAI가 높은 수준으로 유지될 것으로 예측됩니다. 다만, 현재 부동산 시장이 한 치 앞도 알 수 없을 정도로 급변하고 있는 만큼, 집값이 급격히 하락하여 주택구입부담지수 또한 급격히 낮아질 수 있으므로 항상 준비하여야 합니다.

'부동산' 카테고리의 다른 글

| 국세청이 뽑은 장기보유특별공제 국민 질문 TOP3 (0) | 2023.01.24 |

|---|---|

| 미분양 추이 조회 쉽고 빠르게 확인하기 (0) | 2023.01.21 |

| 청년 매입임대주택이란? 한방에 정리 (feat. 4차) (0) | 2023.01.14 |

| 반값 아파트, 토지임대부, 고덕강일지구 3단지가 모두 같은 말? (0) | 2023.01.12 |

| 소득에 상관없이 특례보금자리론 알아보고 신청하기 (0) | 2023.01.11 |

댓글